Игорь Шелковский. Фото: Олимпия Орлова

Игорь Шелковский — важная фигура русского нонконформизма. Его скульптуры уже полвека остаются актуальными и сейчас с одинаковым успехом вписываются в контекст и западного модернизма, и самого современного русского искусства.

Художник родился в 1937 году в Оренбурге. Учился в Москве в Училище им. 1905 года. В 1976 году перебрался в Париж. Там с 1979 по 1985 год вместе с Александром Сидоровым выпускал журнал «А — Я», посвященный современному неофициальному искусству, литературе и философии. Сейчас работает в мастерской под Парижем и в Москве.

Игорь Шелковский — обязательный участник почти любой выставки русского искусства второй половины ХХ — начала XXI века. В 2017–2018 годах прошла его ретроспектива в Государственной Третьяковской галерее, а ранее — в Мультимедиа Арт Музее. Совсем недавно скульптор получил Московскую Арт Премию за скульптурную серию «Люди», над которой он работает с начала 2000-х. Несколько скульптур, подаренных Третьяковской галерее Алиной и Дмитрием Пинскими, стоят во внутреннем дворе Новой Третьяковки на Крымском Валу. А еще прямо сейчас его работы можно видеть в новом пространстве московской галереи Алины Пинской на выставке «Четкие контуры».

Игорь Шелковский. «Юноша». 2005. Фото: Alina Pinsky Gallery

В фильме, снятом англоязычным журналом Russian Art Focus, Игорь Шелковский рассказал о методах работы, любимых художниках, выборе материалов и о том, что творцу делать с полной свободой.

Метод работы

Я повторяю одну тему много раз. С вариациями. Из стремления к совершенству. Если мне кажется, что что-то не совсем удалось, я это переделываю. Еще раз и еще раз.

Плохие работы я не уничтожаю, потому что все относительно. Потом, через какое-то время, они вдруг окажутся вполне удачными.

Предпочтения в искусстве: Запад и Восток

Игорь Шелковский. «Сеть». 2018. Фото: Alina Pinsky Gallery

У меня свои собственные предпочтения в искусстве. Я не люблю классическое искусство. Рембрандт для меня совсем не любимый художник. Я люблю восточное искусство. Меня когда-то в молодости очаровали китайские художники и японские. Мой любимый художник — Хокусай. А из китайцев — Ци Байши. Это очень простые работы, но они все полны какой-то поэзии, каких-то восторгов и очень технически красиво сделаны. Вот Ци Байши рисует головастиков, в луже плавающих, но так это красиво, так это эмоционально, так это просто выражено! И плюс там еще какие-то рядом стихи написаны. И мне это очень нравится. Или «Вид горы Фудзи» Хокусая. Тоже простыми способами выражено очень многое. Какое-то плодотворное искусство.

Западное искусство, в общем-то, меня разочаровало. Всегда была мода, которая сменяла одна другую. Когда я приехал в Париж, в моде был концептуализм. На целой выставке в Гран-пале, где участвовало несколько сот художников, не было ни одной картинки, написанной красками. Только остроумные трюки или фотография. И фотографии тоже с какими-то текстами! Мне это чуждо. Я люблю пластическое искусство.

Об определении искусства и своем искусстве

Как говорил Оскар Уайльд, «художник — тот, кто делает красивые вещи». Просто и ясно сказал.

Искусство свободно. Его никак не определишь. Кажется, сделал такой круг и определил это искусство. А искусство перешагнуло и смеется над тобой.

Я никогда не задумывался о том, в каком стиле я работаю, как это назвать каким-то научным словом. Наверное, у меня были такие работы, где я старался минимумом средств выразить то, что я хочу.

Я делаю скульптуру без предварительных рисунков, набросков. Потому что это ничего не дает. Я сразу делаю конструкцию из материала, потом развиваю, усложняю ее. Довожу до конца.

О материале

Игорь Шелковский. «Человек бегущий». 2019. Фото: Alina Pinsky Gallery

Последнее время я перехожу на материалы классические: скульптура из металла, живопись на холсте, рисунок карандашом на бумаге. Никаких технических новшеств у меня нет. Из материалов я люблю прочные. Волей-неволей я все время работал в дереве, а дерево — это очень ненадежный материал. Теперь я стараюсь переводить все в металл. Но, в общем-то, это лишние хлопоты, лишние деньги. В глине работал тоже, но совсем немного. У меня не рождалось никаких образов, которые я мог бы в глине вылепить.

Свобода и политика

Игорь Шелковский. «Памяти жертв сталинизма». Макет памятника. 2007. Фото: Alina Pinsky Gallery

Сейчас можно делать все, что ты хочешь. Это уже большое достижение. В то же время художники очень здорово дезориентированы. Из-за этой полной свободы. Не знают, что делать. Очень многие художники, я так чувствую.

У меня была одна выставка в Музее истории ГУЛАГа, где все работы были связаны с этой темой. Я-то сам как раз не далек от политики, а мои работы — далеки. Мне это как-то не важно в работах, в творчестве. Как это у Чапека? В знак протеста пошевелил пальцами в сапоге. Художник-то, в принципе, существо неполитическое. Ему на политику наплевать. С этим я столкнулся, когда делал журнал, когда переписка шла. Меня обвинили в том, что я политизирую искусство, что искусство должно быть свободно от политики. Так оно и есть. Я согласен.

Игорь Шелковский. «Памяти жертв сталинизма». Макет памятника. 2007. Фото: Alina Pinsky Gallery

Я, когда жил в Париже, более-менее регулярно писал статьи для «Русской мысли», политические статьи, спорил там с Солженицыным, с Бродским. Но это я писал как человек пишущий. А в моем искусстве это никак не отражалось. Я и не думал даже делать какие-то работы на политические темы.

Превратности успеха

У меня нет актуальных работ. На злобу дня. Если через 50 лет кто-то наткнется на мою работу и она ему понравится, вот этого мне достаточно.

Я всегда считал, что, если выставка художника имеет большой успех, в этом есть что-то подозрительное. Успех можно создать и искусственно. Как в Париже делали русские выставки: бутерброды с икрой, водка, масса народу, модные женщины, мужчины, — а потом этот художник куда-то исчезает совсем. Я же не могу делать то, что я не могу. Я делаю то, что мне свойственно. А на других художников я смотрю и восхищаюсь. Или не очень.

Стиль и воображение

Игорь Шелковский. «Дом». 2008. Фото: Alina Pinsky Gallery

Я все время меняюсь. Вот мои работы в мастерской. По ним видно, что здесь художников семь работали, наверное. Они все разные.

Вон там стоит ваза с цветами. У меня идея была делать такие скульптуры, которые как бы прозрачные. От вазы там остается только абрис. А внутреннее пространство — пустое. Для воображения. Воображение может заполнить его.

Изменились ли мои вкусы после Франции? Нет, не изменились. То есть я продолжал делать то, что делал бы в Москве, если бы не уехал.

Масштаб и монументальность

Игорь Шелковский. «Город». 2020. Фото: Alina Pinsky Gallery

Это очень важный принцип. Я хотел бы все эти скульптуры видеть увеличенными. И чем больше, тем лучше. С пятиэтажный дом! Почему нет? Чтобы они работали вместе с природой, с пространством. Где-то в поле или на лугу.

Вот Ричард Серра, американский скульптор, который сейчас моден в Европе. Он делает очень большие скульптуры, которые действуют на зрителя просто своей величиной. Под Парижем в чьем-то имении есть большое зеленое поле, где стоят его скульптуры. Скульптуры, сами по себе пластически абсолютно неинтересные. Это спичечные коробки, увеличенные в тысячу раз. Такие ржавые блоки стоят один за другим. Но, когда находишься среди них, их величина, просто эта ржавая поверхность, синее небо, зеленая лужайка — все это производит впечатление. Все вместе действует как объект искусства.

Игорь Шелковский. «Человек стоящий. Человек шагающий. Человек бегущий». 2019. Фото: Alina Pinsky Gallery

«Шагающие люди», которые сейчас в Третьяковке, — они высотой 3 м. Это хорошо. У меня они здесь стояли, но упирались в потолок. Я шутил, что достиг своего потолка.

Мой любимый памятник — это памятник Тимирязеву у Никитских Ворот (скульптор Сергей Меркуров, архитектор Дмитрий Осипов, 1923. — TANR). Он сделан по принципу скульптурного монумента. Он очень лаконичный и очень монументальный. А все современные памятники, «Ростропович» или «Муслим Магомаев» (оба — скульптор Александр Рукавишников, 2011 и 2012. — TANR) — это не скульптуры. Это изображения человека. Там шнурки от ботинок сделаны! Это проблема вкуса и понимания современности.

Пунктир и линия

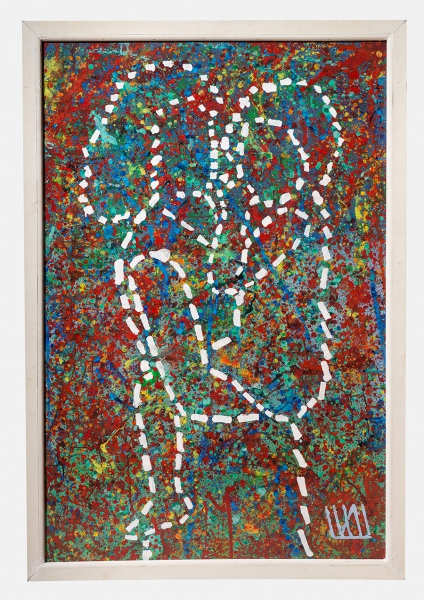

Игорь Шелковский. «Женщина с ребенком». 1991. Фото: Alina Pinsky Gallery

Я когда-то четыре года работал реставратором древнерусской живописи. И там такое свойство работы заметил. Когда делалась какая-то большая фреска, то художнику было недоступно рисовать на больших пространствах под куполом. Это делалось сначала на полу. На бумаге делался рисунок, потом пробивались точки, лист прикладывался к стене и делался «припорох». То есть в марлю насыпался толченый уголь и по этим линиям делался «припорох» — рисунок. Когда снимали бумагу, эти точки оставались на белой штукатурной стене. Обычно процарапывалось еще немного по свежей штукатурке.

Я использовал эту технику — делать не сплошную линию, а представлять ее точками или пунктиром. Такой пунктир требует больших усилий для восприятия. Глаз как бы сам соединяет, опять превращает точки в сплошную линию. Глаз ведет себя более активно, чем если бы это был нормальный рисунок, сплошной.

Чистый цвет и цветная скульптура

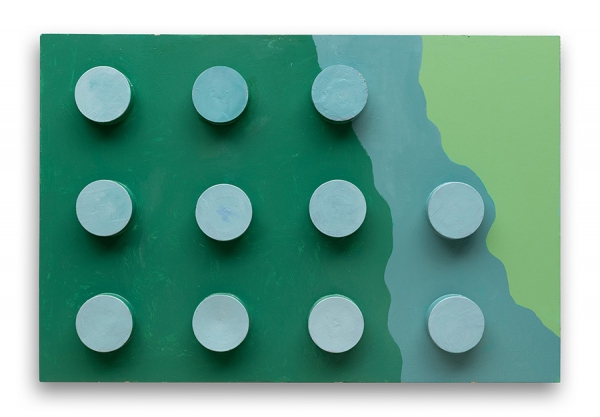

Игорь Шелковский. «Рельефы». 2019. Фото: Alina Pinsky Gallery

Сейчас меня больше всего интересует цвет. Такой яркий, мощный, в котором можно утонуть, который безотносителен реальности. А потом я, наверное, опять перейду на скульптуру. И там уже другие будут приемы и задачи.

В скульптуре у меня цвета практически нет. Я против цвета в скульптуре, потому что цвет разрушает объем. Вот вы начинаете раскрашивать — и все: скульптура теряется, краски или выходят вперед, или отступают назад. Монументальна скульптура, когда она одного цвета — черного или белого. Или зеленая, как бронза.

Я люблю яркий цвет, чистый цвет. Начинали-то мы все с передвижников. И я очень любил Репина и Шишкина. Но там цвет — как в натуре. Вот интересно: сделали в Париже выставку — одновременно ван Гог и Милле. И вроде почти те же пейзажи: лужайки, кусты, деревья. Но у Милле все серое: тени серые, деревья какие-то зелено-серые, — а у ван Гога чистый цвет: яркое голубое небо, яркая зеленая трава, цветы — все яркое, все живое.

Случай с Бойсом

Я думаю, что многие художники со временем перестанут быть интересными. Одно дело — новизна, когда они появлялись, когда это был какой-то смелый жест, который публику как-то задевал, и другое дело — смотреть это в десятый или двадцатый раз. Неинтересно все это. Скучно. Серо, без эмоций. Все головное, придуманное. В том числе Йозеф Бойс. Была его выставка на Гоголевском бульваре. Я видел его в Париже много раз — идти еще раз смотреть на эти пустые вещи не хочется.

Бойс был очень хорошим оратором. Он говорил очень много и очень увлекал публику. Однажды была его лекция в Париже, а у меня как раз вышел номер журнала «А — Я», где Вагрич Бахчанян взял у него интервью. Я подошел к нему, он руку пожал и сказал: «Пошлите четыре номера в мой институт». Человек симпатичный, но как художник — хитроватый такой.

С чего все началось

С чего началось? Я попал в Дом творчества скульпторов. Там перезнакомился со всеми своими будущими друзьями. Там были Саша Косолапов, Леня Соков, Борис Орлов. Я тогда вообще не занимался скульптурой. Ну, раз они со мной рядом что-то лепят, я тоже решил, что я буду лепить. Вот там я действительно лепил из глины, отливал потом из гипса. Какие-то портреты, головы. Но это была реалистическая скульптура. Там мальчик нам позировал, и мы все его лепили. Но мне хотелось чего-то иного, и я начал эти прозрачные скульптуры делать.

Прерванная традиция

При советской власти искусство вообще не развивалось. И Рабин, и Немухин, и вообще все началось уже в конце советской власти, в конце сталинского периода. Оставались еще живые люди с 1920-х годов (тот же Родченко), но все сидели по своим углам, никто никак не вылезал, и никто никому не был нужен. А потом началось. И все художники оказались перед одной и той же проблемой: что делать? Никаких традиций не было. Продолжать? А что продолжать? И каждый на свой лад искал ответ. Рабин нашел свою форму, Мастеркова — свою. В этом трудность и трагедия русского искусства: что оно было прервано, и искусственно прервано. Можно делать что хочешь — а что хочешь?